参考文献:Microfluidic contact lens: fabrication approaches and applications | Microsystems & Nanoengineering

隐形眼镜已从单纯矫正屈光不正发展为多功能智能医疗设备。

除传统视力矫正功能外,新型智能镜片集成生物传感技术,可实时监测眼压、血糖等指标;缓释给药系统显著提高药物治疗效果,减少副作用;表面改性技术有效解决佩戴安全问题。

1. 隐形眼镜制造

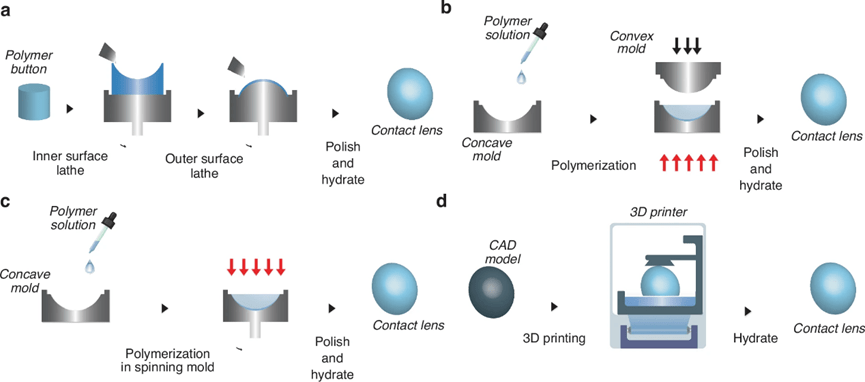

隐形眼镜的制作方法是将材料塑造成规定的弧度,包括前弧度和后弧度。

隐形眼镜的两种传统制造方法是车床切割和模塑。

新兴技术是利用三维打印技术定制隐形眼镜,通过立体光刻设备(SLA)和数字光打印(DLP)等技术进行打印。

2. 制造微流控隐形眼镜

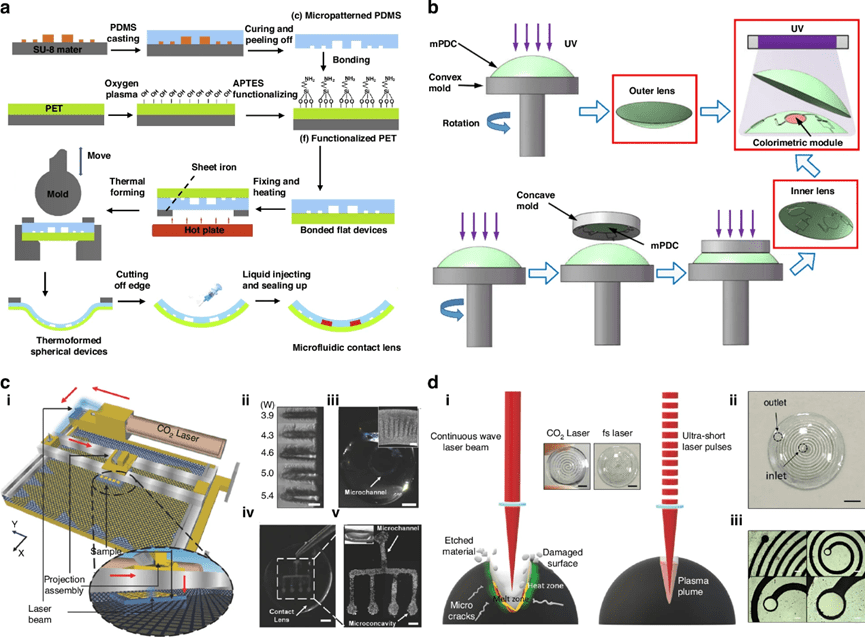

在隐形眼镜中制造微流体元件有两种常见的方法。

第一种方法是在传统模具中加入微流体特征,然后将相同的特征复制到隐形眼镜上。

第二种方法是在制造的隐形眼镜上嵌入所需的微流体特征,在设计时,微流体通道将不包括中央光学区,这样用户的视力就不会受到制造结构的影响。

3. 应用

1) 传感平台

a) 眼压监测

青光眼作为全球不可逆失明的主因,亟需持续眼压监测解决方案。

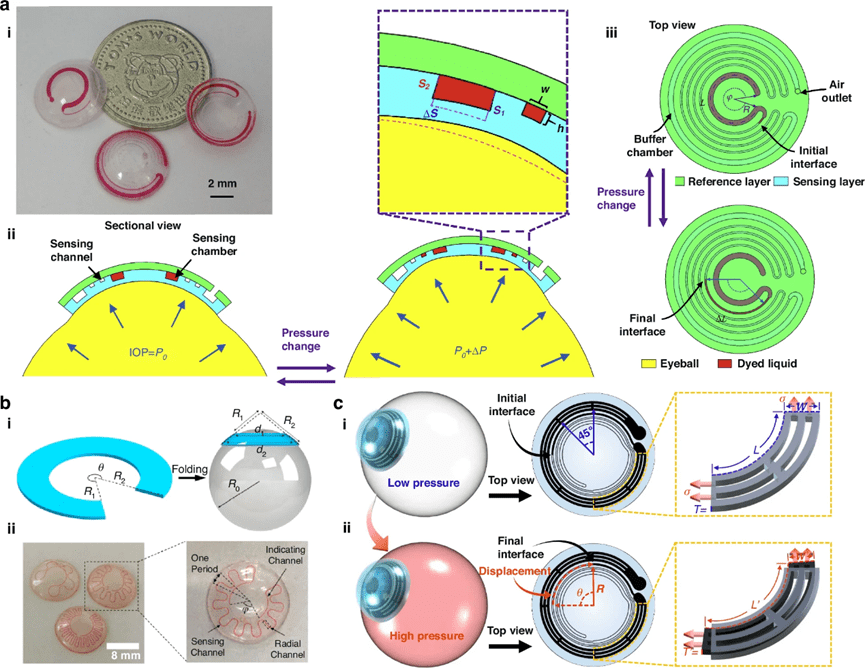

微流控隐形眼镜(MCL)通过检测眼压波动引起的微通道形变实现无创监测,具有免电源、生物相容性好等优势。

自2011年Yan首次提出该技术以来,研究不断优化微通道结构以提升灵敏度:从初始的大腔室设计发展到螺旋/蛇形结构(Agaoglu、An等),Zhang证实增加蛇形环可提升灵敏度30-76%,而Yuan创新的双侧壁设计更将灵敏度推至660μm/mmHg。

这些进展虽在灵敏度与柔性间需权衡(如PET-PDMS组件牺牲柔韧性),但为青光眼管理提供了突破性监测手段。

b) 感应其他眼部参数

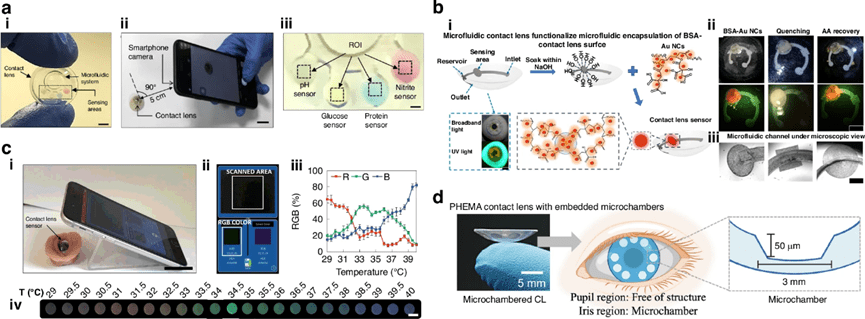

隐形眼镜作为理想的生物传感平台,其微流控技术可实现对泪液多种生物标志物的实时监测。

研究者通过激光刻蚀等技术在镜片上集成微通道和传感室,结合比色法(Moreddu等)、荧光探针(Shi等)和抗体检测(Li等),成功检测葡萄糖、电解质、尿酸、炎症标志物甚至外泌体,检测限最低达0.178mmol/L(抗坏血酸)。

温度传感方面,热致变色液晶微孔(Moreddu)可实现29-40℃高精度监测。

相比传统泪液采集,这些技术通过智能手机读取系统,避免了样本污染风险,但部分设计(如650μm增厚镜片)可能影响佩戴舒适性。

最新研究(如粘合对比物传感)进一步简化了泪液检测流程,展现了“隐形眼镜实验室”的广阔前景。

2) 给药

传统滴眼液因泪液冲刷和眼部屏障导致药物生物利用度不足5%,而药物缓释型隐形眼镜通过微流控技术实现了突破性进展。

这类智能镜片采用两种释药模式:Kudryavtseva等开发的”甜甜圈”结构微室可实现地塞米松等药物的持续缓释;更先进的刺激响应系统则能按需精准给药。

尽管存在可能影响镜片透氧性、透明度等技术挑战,这种新型给药方式通过延长药物滞留时间,将生物利用度提升至传统方法的20倍,为青光眼等慢性眼病治疗提供了变革性解决方案。

a) 具有外部刺激响应药物释放功能的隐形眼镜

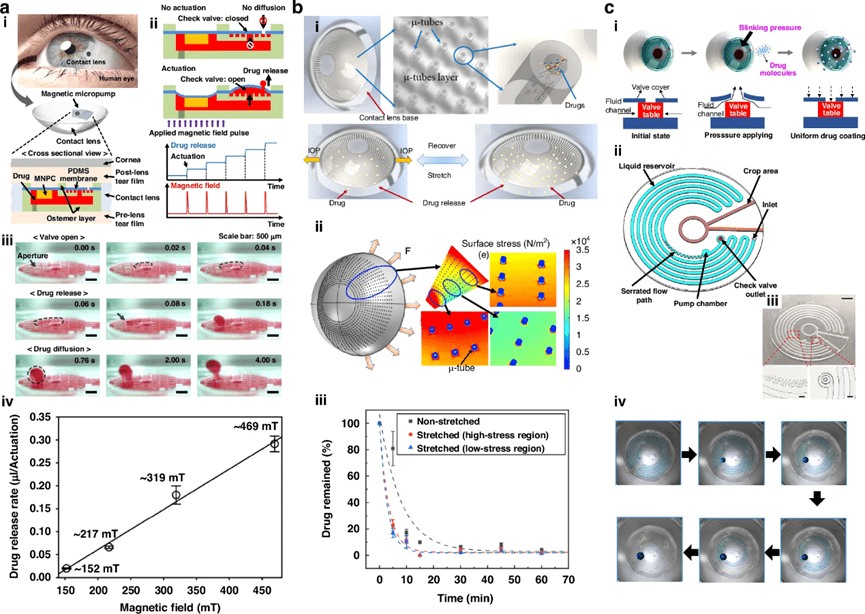

Wang团队开发的磁性微泵系统通过外部磁场(152-469mT)控制阀门开合,实现0.85nL/mT的精准释药,响应时间仅60毫秒。

Kim等则采用电响应保护层技术,在安全电流触发下实现可控释药。

这些系统虽然存在镜片增厚(达商用镜片5倍)的舒适性挑战,但已成功应用于青光眼和糖尿病视网膜病变的”检测-治疗”一体化管理。

相比传统滴眼液不足5%的生物利用度,智能隐形眼镜可将药物利用率提升20倍,代表了精准医疗的重要发展方向。

未来需要解决外部触发依赖性和佩戴舒适性等问题,以实现更广泛的临床应用。

b) 具有内部刺激响应药物释放功能的MCL

新一代智能隐形眼镜在自主响应给药领域实现了从”被动释放”到”智能响应”的跨越。

Ding团队和Li团队开发的眼压响应系统通过微管变形机制,在眼压升高时可自动加速3倍释药速度,动物实验证实可使眼压降低30%。

而Du团队创新的眨眼触发系统则利用34μm厚PDMS阀门(阈值7.2kPa)实现单次眨眼精准释放0.8μL药物。

最新研发的pH响应水凝胶微腔更能在炎症环境(pH<6)下智能提升5倍释药速率。

这些突破性技术虽然面临个体差异(如眨眼压力波动)等临床挑战,但已成功实现三大创新:1)完全自主的生理信号响应,无需外部干预;2)治疗精准度提升5-10倍;3)生物利用度较传统滴眼液提高20倍。

当前研究重点已转向优化制造工艺,以解决微结构精度(如±5μm公差控制)和规模化生产之间的矛盾,为临床转化铺平道路。

这些进展标志着眼科治疗正式进入”智能精准给药”新时代。

3) 其他应用

微流控隐形眼镜(MCL)在缓解干眼症方面展现出多重创新应用:Aravind等开发的开放式微通道阵列(宽100μm)通过毛细作用维持镜片湿润,而Zhu团队的双侧微通道结构(30-400μm)利用眨眼压力(0.1-5kPa)实现泪液主动交换。

最新突破包括Rosalia Moreddu的飞秒激光雕刻螺旋微通道,可在10秒内完成泪液量可视化检测。

这些技术克服了传统电渗流方案需外接电源的局限,其中微通道设计虽需平衡透明度(避开中央光学区)与润湿效果,但相比表面改性技术(如石墨烯涂层)能更直接改善泪液动力学,为隐形眼镜相关干眼症提供了从预防到监测的系统解决方案。

Site Search

Recommendations

© 2025. All Rights Reserved. 苏ICP备2022036544号-1